世界遺産の道、熊野古道のひとつ「大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)」に行ってきました。

奈良県の吉野山~和歌山県の熊野本宮大社をつなぐこの道は女人禁制の大峯山や近畿最高峰で日本百名山の八経ヶ岳を擁する修験道最大の聖地であり、奈良時代から続く日本でもっとも古い縦走路。

約1300年前から続くといわれる歴史と伝統、修行の為の道という荘厳な雰囲気に他の登山道やロングトレイルにないものを感じていて以前からいってみたいと思っていた場所なのです。

ただあまり情報が多くないということと、全長約100KM近い長距離の為、休日の確保と体力に自信が無かったことに躊躇していました。

しかし昨年「高島トレイル(約80KM)」を踏破することで自信が付き、休みも取れたことから今回行くことができました。

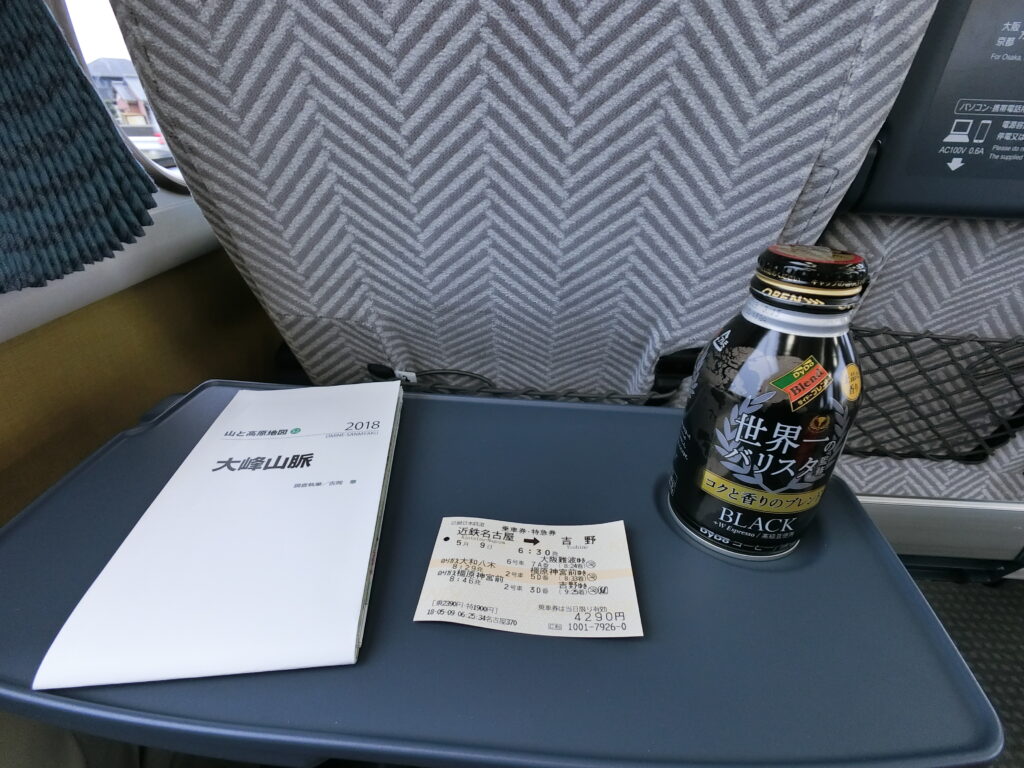

5/9(水)大峯奥駈道1日目 吉野神社~二蔵宿小屋

名古屋から近鉄特急を乗り継ぎ吉野駅に。

吉野といえば「桜」。日本一といわれる吉野の桜は見てみたいものだ。

先月は観光客が多かったのだろうが、今はとても静か。

今回5泊6日の日程。とはいえ余裕ある日程ではなく1日10時間以上の行動が必要なタフスケジュール。長丁場なので荷物の軽量化も重要だ。今回もバックパックは「パーゴワークス」の「カーゴ40」。ベースウェイト(水、食料抜き)では7~8キロほどになったが5泊6日の食料と水3Lを加えて計量してみると計14キロ以上になりズッシリ。

半分は食料と水(!?)。軽量化って難しい・・・

駅から降りて参道を上がっていく。時間が早いという事もあるが、修学旅行生らしき数人の高校生を見かけただけでとても静か。

修験道の総本山、金峯山寺(きんぷせんじ)

静かな舗装路をひたすら登ると荘厳な寺院が現れる。吉野山のシンボル、金峯山寺。

これからの長い道のりに向け安全祈願。

更に道を登っていく。

「奥千本」から鳥居をくぐると金峯神社。

ここでもお参りしていく。

一般的な参拝者はここまで。ここからは登山道に入ることになる。

「従是女人結界」(これより女人禁制)の古い石碑がある。

道はますます登山道の様相になってくる。

吉野山 最高峰「青根ヶ峰 858M」

地味な吉野山最高峰。青根ヶ峰に到着。

一本のレールが山麓から奥にむかって、設置されています。

自生している「きくらげ」を発見。

まさかと思って食したところ美味かった!ごま油で炒めてラーメンにのせて食べたい。

しかし先が長いので諦める。

今回はシューズを新調した。

アディダスの「TERREX AX2R」ローカットシューズだが完全防水仕様。

ぬかるんだ道でも足の内部が濡れることは無く快適だ。

やや薄暗くなってきたころ、「足摺宿」を通過。

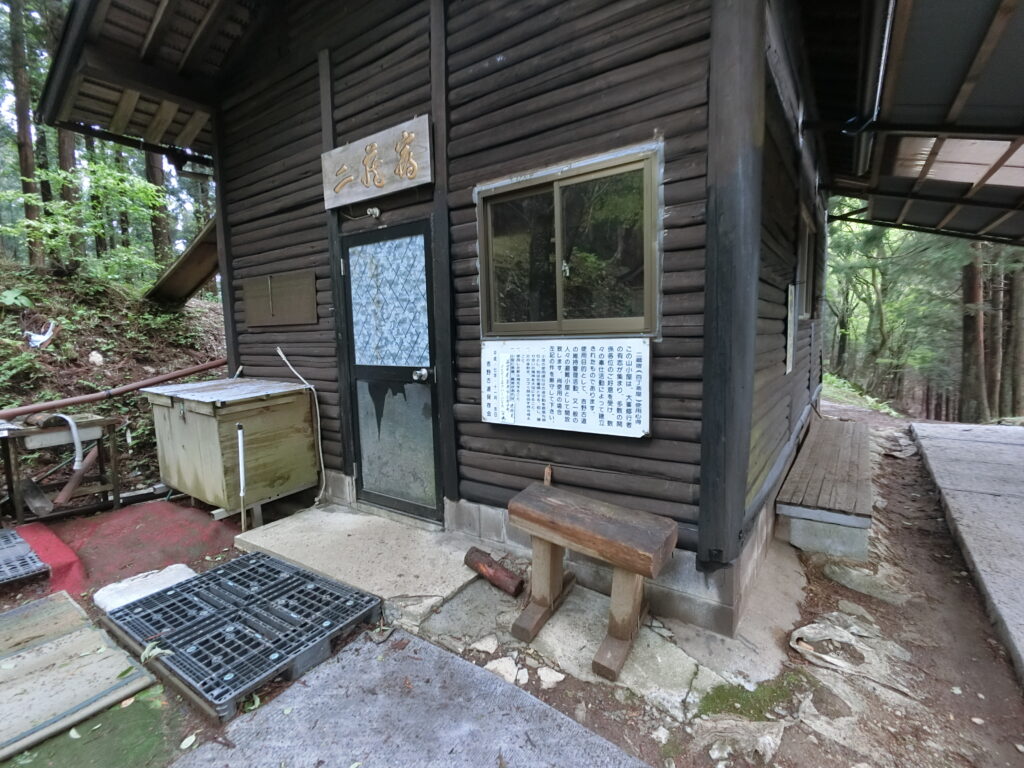

1日目の寝床 二蔵宿小屋

その先、今夜の宿泊地「二蔵宿小屋」には17:00ごろ到着。

今夜も寝場所が確保できた。ほっとする瞬間である。

小屋はなかなか立派なログハウス。。無人小屋らしい黴臭さや、埃っぽい感じはあるがしっかりとした造り。

先客が2人いたがつめれば7~8人くらいは寝れそうなスペースでまだまだ余裕あり、良かったテントはあるが疲れているし今夜は室内で休むことにしよう。

先客はそれぞれ単独で東京と北海道からの男性。名前も知らぬ人との山の会話。テント泊ばかりの山旅だがたまには小屋泊もいい。夕食はクスクスとオーツ麦に味付けしたもの。煮込むだけの簡単、軽量レシピ。やや物足りない。

冷え込んできた。明日の為に早く眠ろう。本日の行動時間 約7時間 歩行距離は15.75キロ

5/10(木)大峯奥駈道2日目 二蔵宿小屋~行者還小屋

昨夜は床が硬く、寝袋も寒くてあまり良く眠れず。朝気づいたのだが宿泊者の為の毛布が準備してあったようだ。それを使わせてもらえば良かった。。。

本日は昨日よりも長い行程。

6:00 スープにオーツ麦を入れただけの簡単な朝食で出発。

気温も低く、吐く息も白い。

トレイルランニングレース「Kobo Trail」の目印がそこかしこにあり、ルートの維持にありがたい。

山上ヶ岳の前衛峰、大天井ヶ岳(おおてんじょうがたけ)に到着。晴れていれば視界は良いのかな。

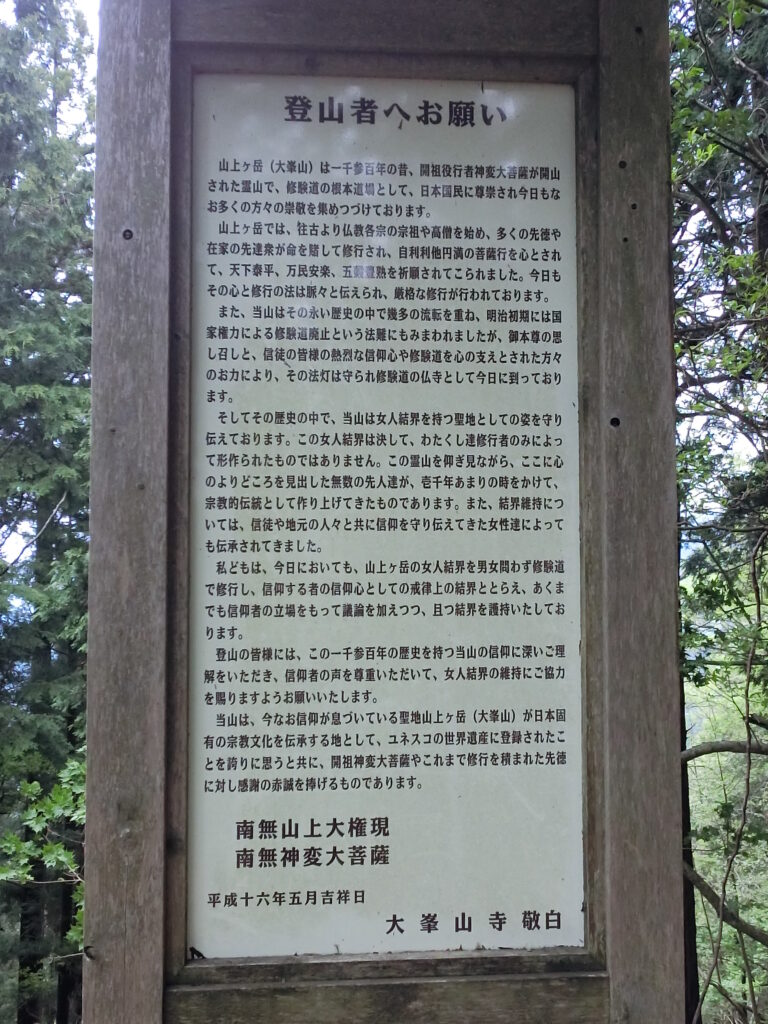

「女人禁制」 女人結界門

大天井ヶ岳を過ぎると「女人結界門」が見えた。ここから先、女性が入ることは禁じられているとのこと。このようなところを登山するのはは初めてだ。気が引き締まる

植生が綺麗なブナ林に変わった。尾根に出るころにはガスも晴れ、周りの山々が見えるように。

「洞辻茶屋」山の中に突如現れる、倉庫のような空間。

中には休める場所や、閉まっているがお店もあり、飲み物や軽食のメニューも張ってある。

今日は平日の為、ひと気はなかったが週末などは営業しているのだろうか。

少し歩くと「だらにすけ」と書いてある。

地図には「陀羅尼助茶屋」これで「だらにすけ」読むようだ。ここも中は店がたくさんあるようだが、先ほどと違う雰囲気。

「○○出店」とか「だらにすけ ○○」とか人名が書いてあり、不思議な空間。

「だらにすけ」という言葉を後で調べてみたところ

陀羅尼助は和薬の元祖ともいわれ、伝承によれば、 1300年前(7世紀末)に疫病が大流行した際に、役行者(役の小角)がこの薬を作り、多くの人を助けたとされる[3]。古くは吉野山(吉野町)および洞川(どろがわ、天川村)に製造所があり、吉野山や大峯山への登山客、行者参りの人々の土産物となっていた

ウィキペディアより

この大峯奥駈道を開いた役行者が作った薬でそれがまだ売られているとは驚きですね。

建物内の温度計をみると2℃!寒いはずだ。

道は更に急になるが木道が整備され歩きやすい。

道端にはさまざまな講の碑や像が並ぶ宗教的な雰囲気。

寒い上にさらに風も強くなってきた。顔に冷たいものが当たる。木の枝についた夜露が風で飛ばされて降ってきたのかと思ったら、ん?雪!?

頭上を見ると枝が真っ白。なんと霧氷になっている。

「西の覗き」修行の一環として、命綱を体に縛り、顔から吊るされるという荒行が行われる場所。

チラっと覗いて見ただけだがなかなかの高度感。しかもこのオーバーハングしているよう岩場から吊るされるというのはかなりの恐怖を感じることだろう。

宿坊エリアにはいったようだ。結構数があることに驚き。

人気がなく静かだったが、いずれも立派なつくりの建物。今回は計画しなかったが今度は是非泊まってみたい。

修験道の根本道場 大峯山寺

「大峯山寺(おおみねさんじ)」に到着。

入口には「身口意三業(シンクイサンゴウ)を整え参入召されよ」

意味はよく分からないが、とりあえず身なりを整える。

大峯奥駆道の象徴的な場所のひとつであり、1300年間いまなお女人禁制を守り続ける修験道の寺院。

女人結界内の山 山上ヶ岳(1719M)

寺院のすぐ上には山上ヶ岳(1719M)の山頂。

お花畑とかいてある。花はなかったが気持ちのよい笹の原。

すっかり晴れ気温も上昇。見晴らしもよく気持ちいい~

歩きやすいがアップダウンが続く。

再び結界門。女人禁制区間を抜けたようだ。

シャクナゲの木がたくさんある。まだほとんどが蕾だがこれが咲いたらさぞ綺麗だろう。

大普賢岳(だいふげんだけ 1779M)から七曜岳(しちようだけ 1584M)まで見晴らしの良い箇所もあるがロープや鎖場もある気が抜けない道。足元に注意して歩く。

アップダウンがきついが花が増えてきて癒される。

分岐から行者還岳(ぎょうじゃかえりだけ 1546M)を往復すればまもなく行者還小屋。

手前の水場「行者零水」は涸れることが多いらしい。水量は少なかったが給水できた。

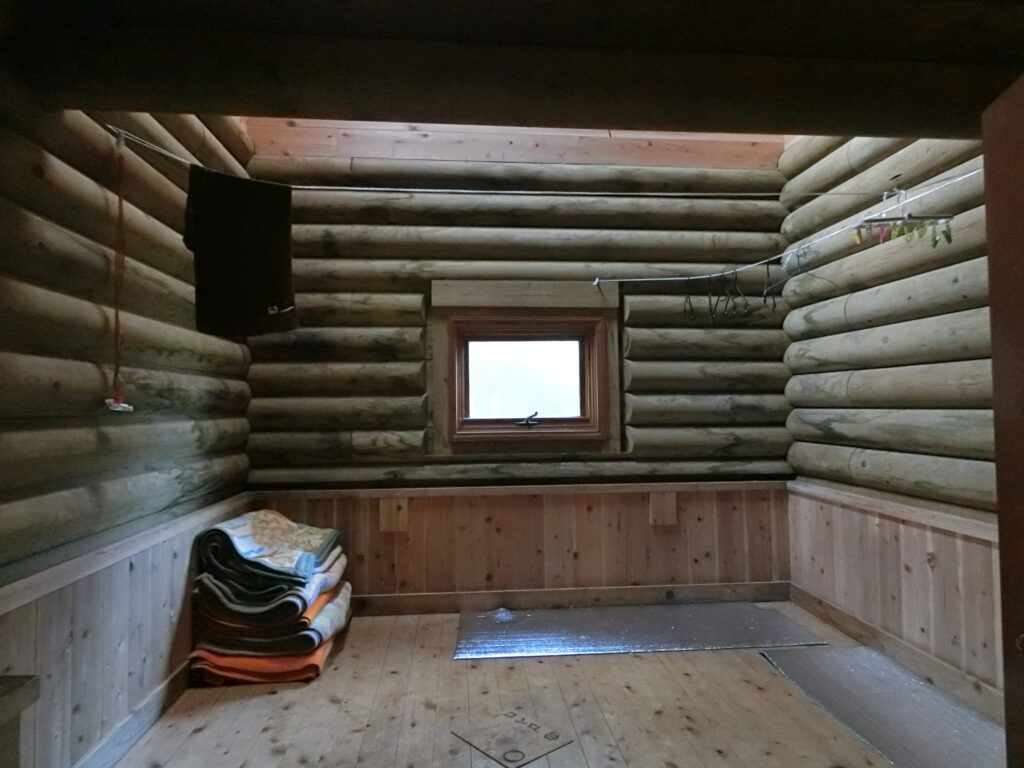

2日目の寝床 行者還小屋

18時 行者還小屋に到着。ここも立派なログハウス。

室内も2部屋に分かれており新しくてきれい。先客が1人いたのでもう1部屋を使わせてもらおう。

サラミとチーズ、マヨネーズを炒めたものにお湯でふやかしたクスクスとオーツをまぜたカルボナーラ風(?)ものと、オニオンスープの夕食。

今日も疲れた。

横になり日記を書こうとするも、すぐに眠気に襲われ数行書いただけで就寝。

本日の行動時間 約12時間

歩行距離は18.66キロ

コメント