5/11(金)大峯奥駈道3日目 行者還小屋~深仙宿

今日は朝から清々しい天気。

コバイケイソウの群落がつづく道。毒がある為、シカは食べないらしいので青々としている。

登山口のある行者還トンネルからの登山道との合流地点にでると一気に登山者が増えた。百名山の八経ヶ岳へ向かうのだろう。

今回の行動食。ミックスナッツ、砕いたおせんべいなどしょっぱい味のものをナルゲンボトルに入れる。しかし500mlサイズだと少し小さいかな。

甘いものやエナジーバー系はサコッシュに。

登り基調だがなだらかで登りやすい道。しかし弥山への登りはきつかった。木道も整備されつづら折れで登りやすいとは急斜面。更に陽射しも強く暑さも厳しくなってきた。喉が渇く。

キツイ登りだった・・・・

有人小屋である弥山小屋前で休憩。

朝お湯をいれておいたクスクスを食べるがあまり食欲がなく食べられない。2口ほど途中でやめて行動食で済ます。

消耗が激しくやや脱水症状を感じたのでポカリの粉末を口に含み水を飲む。

立ち枯れた木々が象徴的な景色。

鹿よけのフェンスもあり、ここでも鹿の食害がひどいのだろうか。

大峯山脈最高峰 八経ヶ岳

八経ヶ岳(1914M)に到着。さすが近畿地方最高峰であり大峯山脈唯一の百名山だけあって、登山者多数。同じく熊野に行く登山者もいた。前回雨で途中断念したので今回リベンジだそう。

八経ヶ岳から下山中、なだらかな道でやや緊張が解けたのか下を向いて歩いていたら首に衝撃!あまりの痛さにうずくまる。

痛って~!

あまりの痛さにうずくまる。触って見るがどうやら血はでていないようだ。

見ると折れた木が道側に向いて倒れていた。

よく下を向いて歩いていて頭をぶつけることはあるが・・・(昨日もぶつけて、コブができた)

もっと先の尖った木でなくて良かった。

ここからはガレた岩場のトラバース、ロープや鎖場もあり、気が抜けない。

しかし少し気を抜いた平らな場所で今度は岩でスリップ!

顔から倒れ、危うく顔面直撃するところだったが両手を突いてガード!

顎を少し強く打っただけで済んだ。

これも痛かった~。

ここで少し一息いれよう。

暑さと疲れ、また単調な行動食に飽きて消耗が激しいようだ。

パタゴニアプロビジョンのフルーツバーは適度な酸味とやわらかさが固くぱさついた行動食で荒れた口に優しい。

仏性嶽(ぶっしょうがだけ)

仏性(ぶっしょう、梵: Buddha-dhātu[1])とは、衆生が持つ仏としての本質、仏になるための原因のこと[1]。主に『涅槃経』で説かれる大乗仏教独特の教理である。

ウィキペディアより

だそうだ。

どこまでもどこまでも続くような尾根歩き、

見える景色も一面山。紀伊半島の山は深い。

あれが釈迦ヶ岳だろうか。

だいぶ近くなってきた。。。かな?

しかし疲れもピーク。。。。。

希少種 オオミネコザクラ

そんなときに手をかけた岩の間にひっそりと咲いている花が。可憐さに疲れも和らぐ。

※あとで調べたらここの地名がはいった

「オオミネコザクラ」という貴重な花らしい。

出会えたことに感謝。

釈迦ヶ岳への最後の登りはきつかった。

最後の力をふり絞るようにして登る。

お釈迦様からのご褒美 釈迦ヶ岳

やっと着いた釈迦ヶ岳(1799M)山頂にはお釈迦様。

お釈迦様の柔和な表情が

「よくここまで頑張りましたね」

と言ってくれているように見え、自分でも思ってもみない感情が沸き起こる。

山頂からはご褒美のような絶景。今まで歩いてきた山々が見える。

良く歩いてきたものだ。

3日目の寝床 深仙宿でテント泊

今日の宿泊地、深仙宿には先客が二人。

室内は今までの小屋よりせまい。もう一人ぐらい入れるが、今日は準備してきたテントを張ろう。

今回はニーモのホーネット2。

軽量で設営が簡単、それでいて室内は広々、なかなか快適。

出入り口が2面、それぞれ前室があるので濡れ物を置いたり、バーナーで調理する際にはとても便利。

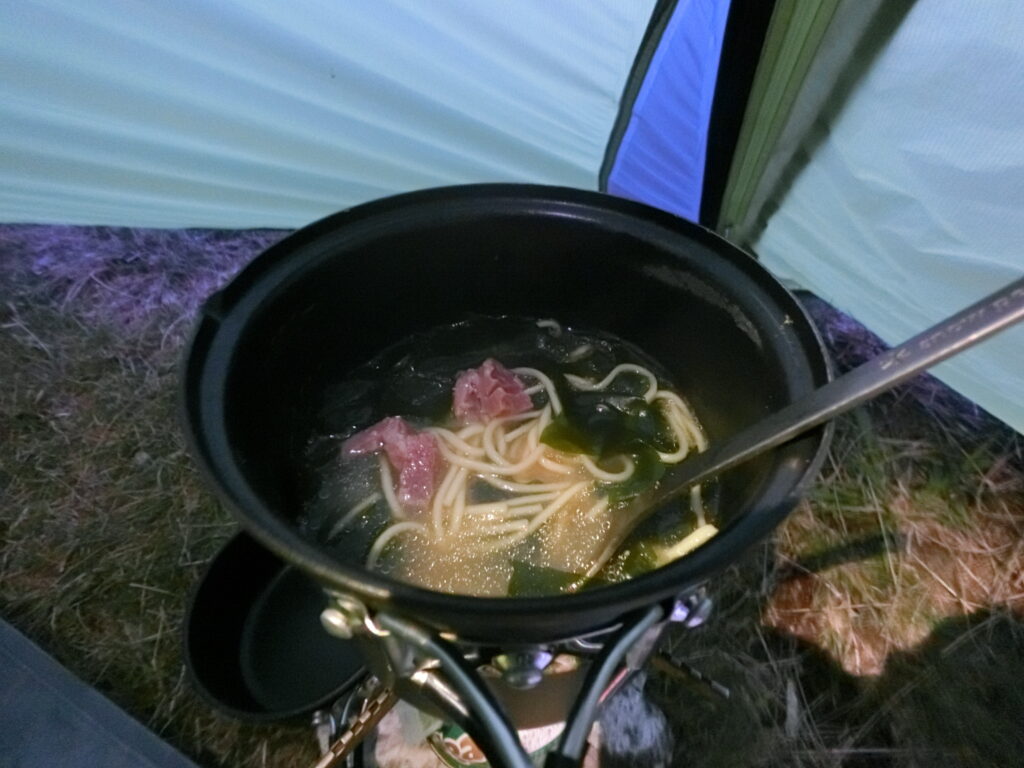

夕食は棒ラーメンに味噌を溶かした味噌ラーメン。乾燥ワカメをのせ、チャーシュー風にサラミをのせて美味しそう!

暑かった日中も日没で急激に気温が下がる。

ダウンを着ていても外にでると震えるほど。

今日もグッタリ。

日記を書くがまた数行で睡魔が。。。

本日の行動時間 約12時間

歩行距離は17.01キロ

5/12(土)大峯奥駈道4日目 深仙宿~八大金剛童子

地面がふかふかだったので薄いマットでも寝心地よく、メッシュインナーのニーモ「ホーネット」も寒くなくて快適だった。

ただ疲れが溜まったのか、夜中に脚の筋肉が張って痛くて起きてしまった。

小屋泊まりの2人は「年寄りは時間がかかるから」と言い残して早々と4:30ごろ出発。目的地はボクと同じ「行仙宿」。

6:20 いろいろと雑用をしていたら遅れてしまった。

2人より約2時間後に出発。追いつくのは無理かな?

大日岳への分岐がすぐ現れるが、案内に

「この先、修験道の行場です。岩場、鎖場、道中は大変危険です。修行以外の肩はお入りになることをお勧めしません」

時間がないのとルートからはずれるので今回パス。

ビビったわけではありません!(キッパリ)

大峯奥駈道後半戦 南奥駈道に入る

ここより南奥駈道 との看板。

やっと半分終わったのだと思うとやや感慨深いものがある。

「石楠花岳(1472M)」という山があるだけにシャクナゲが多い。

アカヤシオ(?)も目立つ。深仙小屋付近にも多かったがバイケイソウの群落も見事なほど。

ブナ、モミなどの木の間越しに見える初夏のすっきりした青い空と周りの山々が美しい。

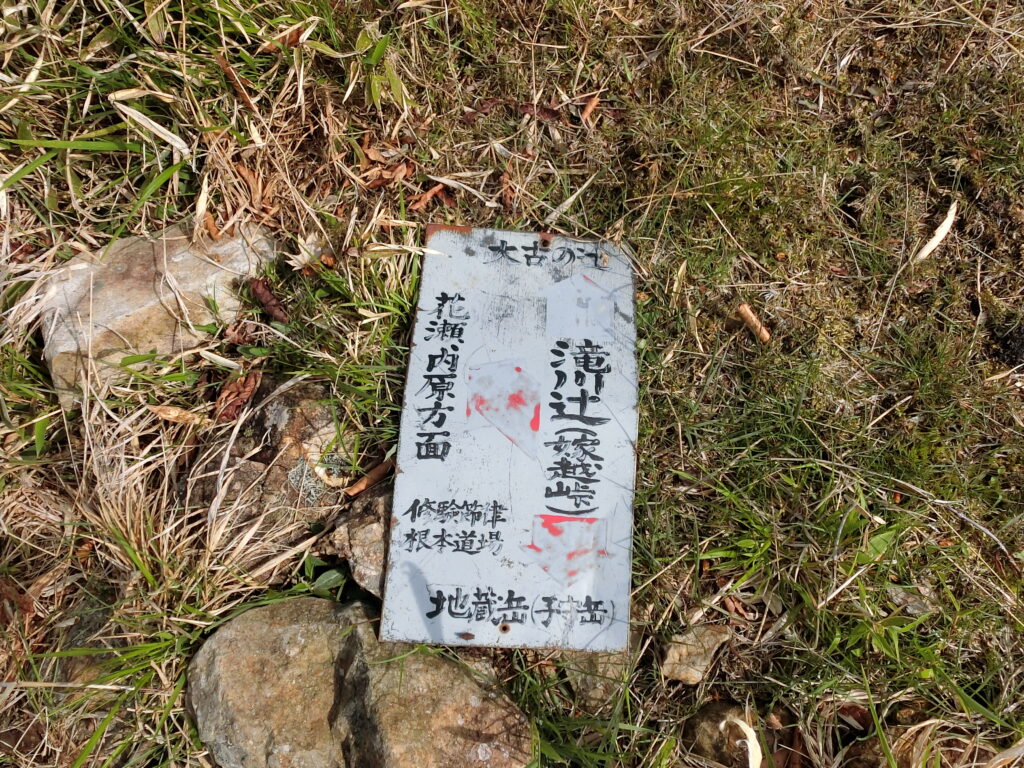

「太古ノ辻」

「天狗山(1537M)」「地蔵岳(1464M)」と歩きやすい道。天気も良く気持ちいい。

しかしここまで下り基調で標高を下げてきたところだったので「涅槃岳(1376M)」への急登はきつかった。

食料は消費して荷物の重量は減っているはずだが、肩に食い込むザックの重みは今までの疲れの分、増しているとすら感じる。

だから時々止まっては前傾して肩の重みを和らげる動作をする。

しかし登りの最中はなるべく休まないようにする。立ち止まらない。

一旦立ち止まると体が前に進まなくなるのだ。これでは行動時間が長くなってしまい、その日の目的地への到着が遅れてしまう。1,2日目がそうだった。

だから釈迦ヶ岳への登り以降は極力登りでは休まないように歩き続けた。

一歩一歩と数を数えながら、100数えるまで頑張ろう。。。100数えたら次の100まで頑張ろう。。。とひたすらマントラを唱えるがごとく歩き続けた。

「涅槃岳 1376M」

ふ~やっとついた。登りもきつかったが気温が上がってきてかなり暑い。

2,3日前に山上ヶ岳に向かう道で霧氷を見たときとは大違い。

4時間歩いてきたのでここで大休止する。苦しい状態から解放されてまさに「涅槃」の気持ち。

「涅槃岳」と命名した人もこんな気持ちでいたのだろうか。

昨日から口の中や舌が痛く、その原因になったパサパサ、ボソボソ、ガリガリの行動食は食べる気にならなかったが、

調味料として持ってきた豆味噌を舐めたところ、塩気と旨み、食べ応えがとても美味しく感じ、力が出てきた。

同じく持ってきた自家製梅干の酸味と塩気が疲れた体に染み渡る食欲が出てきたところでサラミにマヨネーズを付けてかじり付く。これも美味かった。

般若岩(はんにゃいわ)、涅槃岳(ねはんだけ)、証誠無漏岳(しょじょうむろうだけ)、阿須迦利岳(あすかりだけ)・・・・

次から次に現れる変わった名前、宗教にちなんだ名前だろうか。

標高が下がってきていることもあるが、顔の周りによってくる虫がうっとうしい。

先へ急ごう。

ひとしきり下ると「持経宿」。

ここも無人小屋。宿泊料が必要だがしっかり管理されており綺麗で居心地よさそうだ。

これ以降は水場が遠かったり、枯れている可能性高いとのことなので、ルートからは少し離れるが目一杯給水しておく。(プラティパス ナルゲン、ペットボトル 計4L)

お、重い。。。 少し後悔。

一旦、林道に出る。

この辺りは十津川村。

「平治宿」を越えるとまた登り下りの連続。

視界のない樹林帯、虫も多い。

「転法輪岳(てんぽうりんだけ)」「倶利伽羅岳(ぐりからだけ)」

とまた変わった名前の連続。細かい登り下りの連続が足にくる。

「い~しや~きいも~」

けっこうまだ山奥にいるかと思ったらこのアナウンス。意外と里は近いようだ。

それにしてもこんなに暑くて売れるのかな?

もちろんイモ好きなボクはいつでも食べたいけどね。

最後に長く急な登り終えるとやっと行仙岳。

見晴らしがよく、テレビの電波塔(?)らしき建物とアンテナがある。

里に近づいてきたのを感じる景色。

有人小屋 行仙宿

更に久しぶりに聞くディーゼルエンジンの音と嫌な匂い、しかし山小屋に近づいた時のほっとした気持ちになる。

行仙宿の発電機だ。なるほど今までの小屋と違う。小屋のスタッフらしき人もみかけた。

外にいた人に聞くと宿泊客4人と管理人さんがいるとのこと。

深仙宿で先に発った2人組みもいるかもしれない。やはり追いつけなかった。

ここにはテント泊できそうな箇所がなかった為に、先に進む。

大蛇が住むという「から池」

4日目の寝床 八大金剛童子脇の平地

斜面を登ると「八大金剛童子」を祭る老杉のある台地上の場所に出た。平らなだしテントを張るのに良さそうだ。

地面をならしここでテント設営。

クスクス&オーツ(塩コンブと切干大根、干ししいたけ、胡麻で味付け)とフリーズドライの豚汁。

クスクスの和風味もなかなか良い。

ホーネットの中はこんな感じ。

シュラフにSOLのエスケープライトビヴィで保温性、防水性アップ。

上からぶら下がっているのは「SEA TO SUMMIT」のトイレットペーパー入れ「アウトハウス」。

完全防水になっておりザックに外付けしても大丈夫、

また内側にペーパーロールを引っ掛けるループがあるので、片手でペーパーを引っ張り出せて便利。

今回新調したアイテムのひとつ。

夜になると風が出てきた。

予報によると(途中に出会った登山者情報でも)明日から2日間天候が崩れるらしいとのこと。

本日の行動時間 約10時間半

歩行距離は17.76キロ

コメント