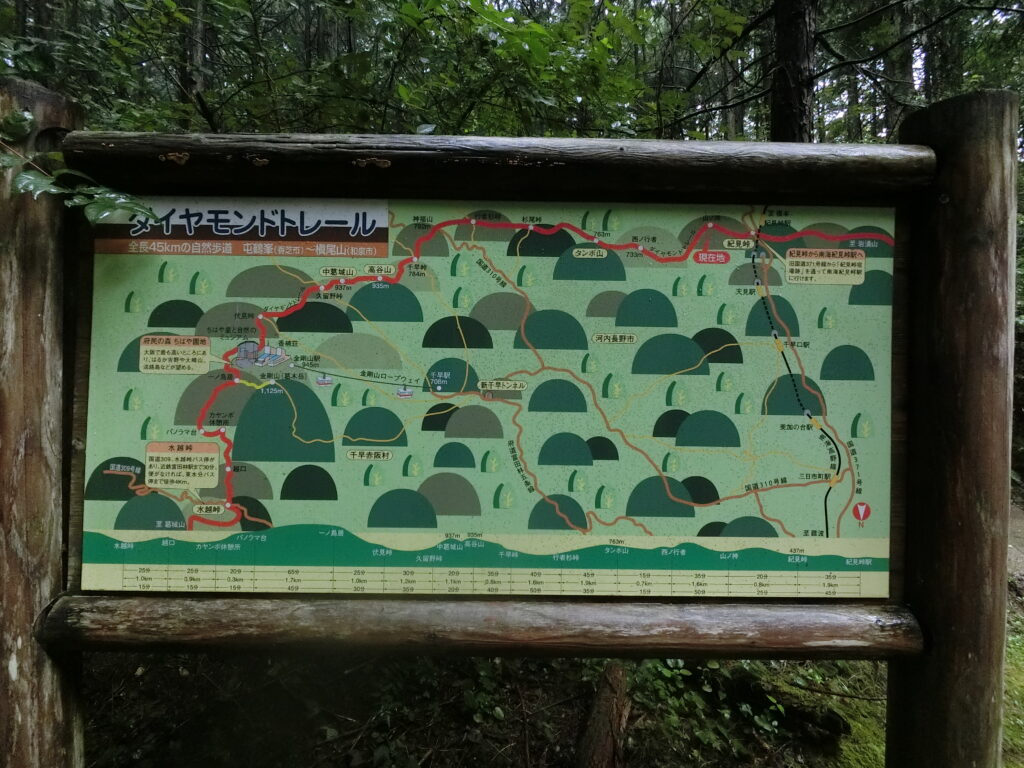

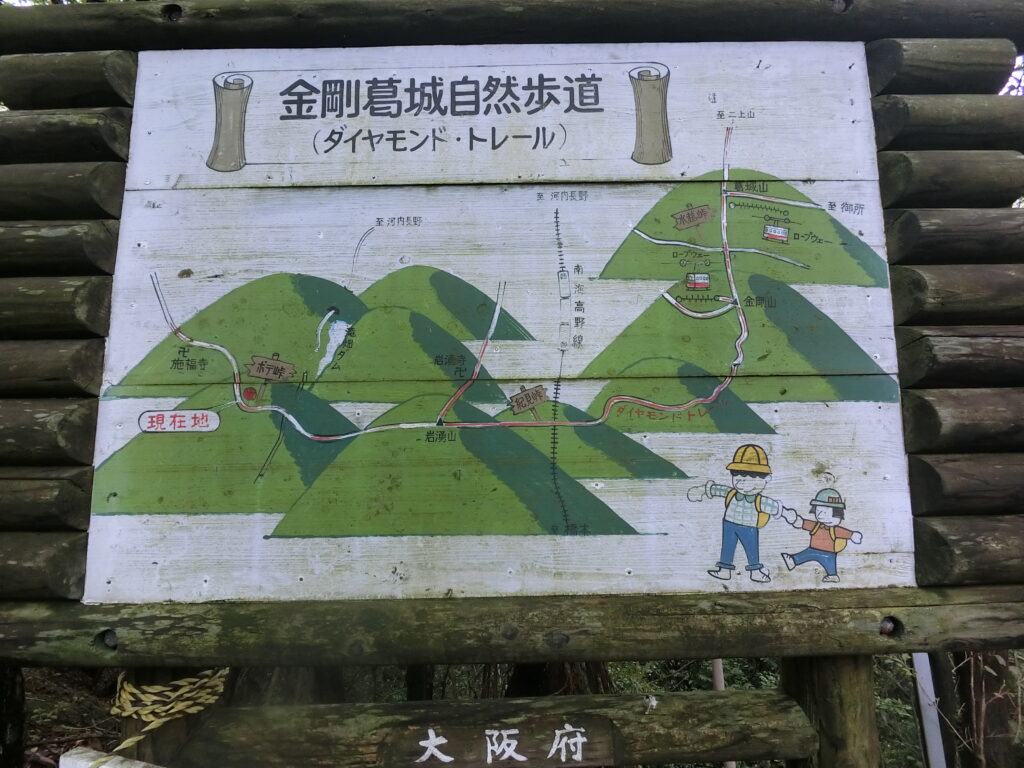

奈良県から大阪府(和歌山県含む)にまたがる金剛葛城山系の稜線を縦走するトレイルがある。

なぜダイアモンドかというと「金剛石」がダイアモンドを意味する事からその名前が付けられたらしく、1970年から5年かけて整備された歴史のある長距離自然歩道。

今回は全長45キロのこのトレール(トレイルではない)を歩いてきた。

9/24 1日目 大阪駅~上ノ太子駅~葛城山

仕事を終えて急いでシャワーを浴び、地下鉄で名古屋駅に向かう。

名古屋発24:30の高速バスに飛び乗る。 大阪 なんば着5:20

近鉄で移動して上ノ太子駅に到着。無人駅で僕以外に誰も降りない。

まずセブンイレブンに歩いていき、おにぎり、卵蒸しパン、ビール、ウイスキーミニボトルを購入。その場でおにぎりを食べて出発。

しかし、しばらく歩くがどうも地図と合致しない!?

思い込みで歩いていたがどうも道が違うようだ。相変わらず自分の方向音痴っぷりにうんざりする。

再度駅のほうに戻ったりしてそれらしい道を発見。通りすがりの人にも聞いてそれらしい方向に向かう。指示された道は幹線道路のようで、交通量が多い。

こんな道は歩くのがきつい。しかも蒸し暑い。汗が噴き出る。

この太子町という地名、なんと!聖徳太子ゆかりの地らしい。知らなかった・・・

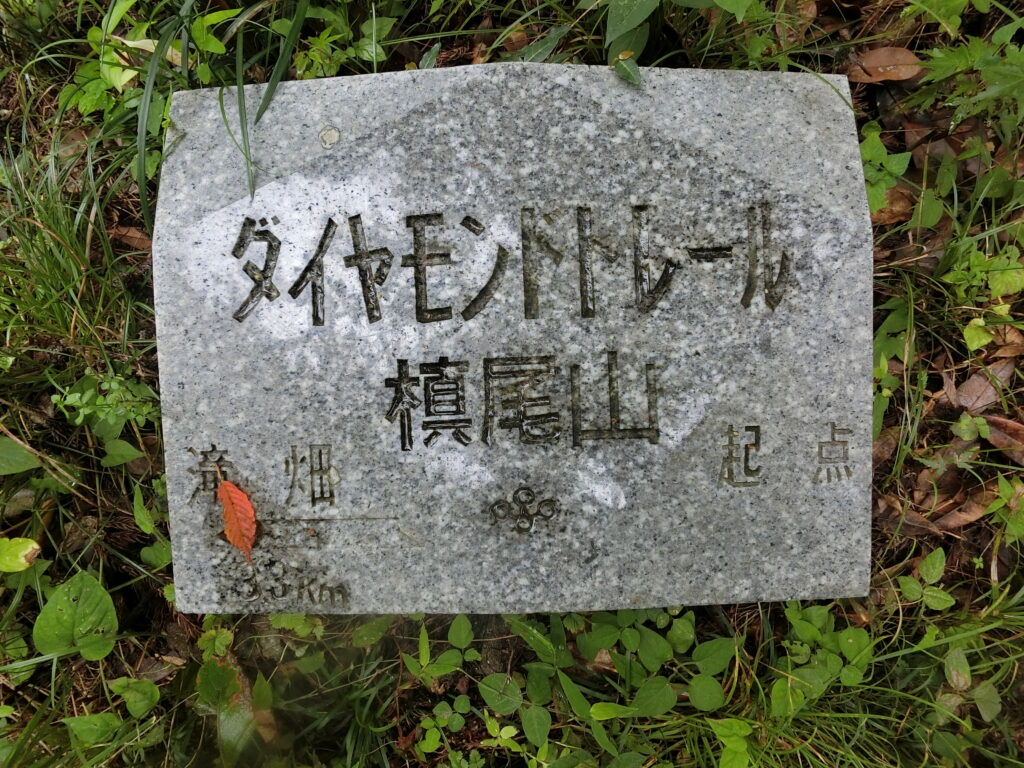

何とかトレイル入口を発見。ガイドを見ると起点の石は別にあると書いてある。

なぬ~最初からガイドブックをよく読めばよかった。

さらに20分程車道を歩きようやく起点の石を発見。ここ「屯鶴峯(どんづるほう)」が正式なスタート地点。

とはいえここからはトレイルにつながっていないようで、来た道を戻り改めて山道のスタート。

やや荒れていて寂れた雰囲気が漂う。すでにザックの重さと暑さ、車道歩きでぐったり。

歩き始めるとさらに寝不足と急登で眠気に襲われ、あまりのクモの巣の多さに閉口。こんな道は誰も歩かないのかなと思っていたら2人に抜かれた。

道端にシュールなアートを発見。

ダイヤモンドトレールの立派な石柱。

さすが太子ゆかりの地。 消防隊員も聖徳太子(?!)

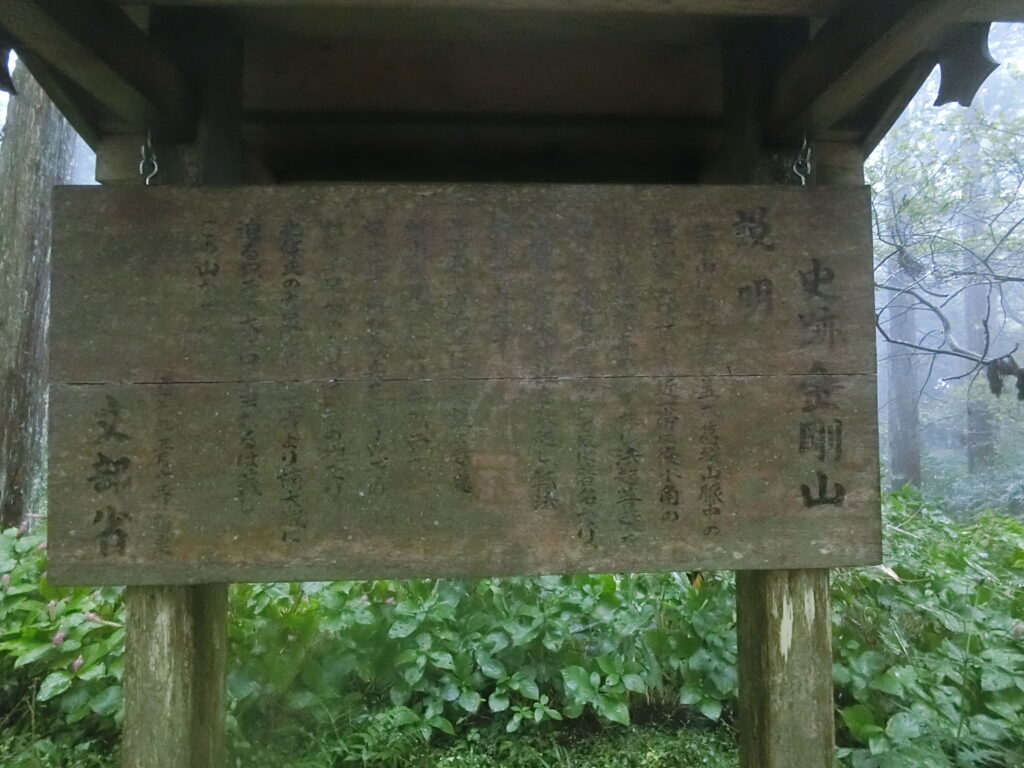

二上山は有名で人気の山らしく平日でもたくさんの登山者がいた。山頂は晴れていれば奈良や大阪の景色がよく見えるだろうが靄がかかっていてよく見えなかったが。

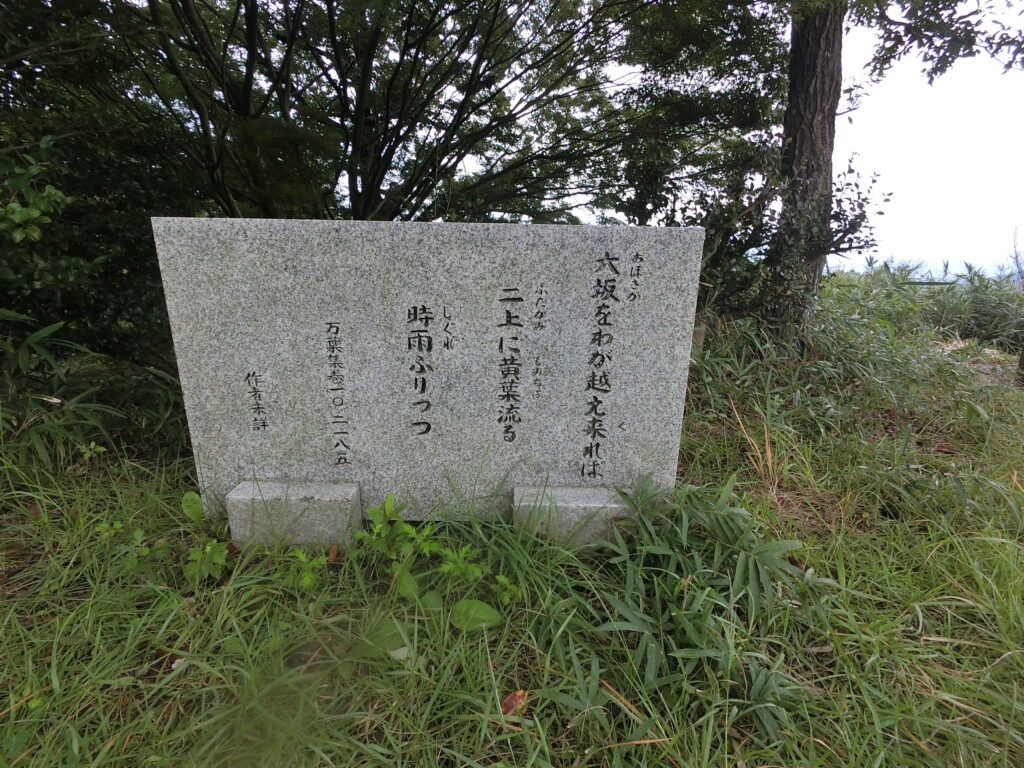

登ったのは雌岳のみだったが雄岳には万葉集に出てくる大津皇子が眠っているとのこと。

山頂のベンチで休む。すでにバテバテで食欲もないが、サンドイッチを口に運ぶ。

山頂から下り舗装路。道路を横切り、案内板通りに(竹内峠?)歩くと工事現場(?)。ゲートの中に入りダート道を歩く。

植林の林の中をしばらく行くと水場あり、給水する。

アンテナ塔が見えてしばらく進む。葛城山に到着。いや~疲れた。

ロッジで手続き。テント場を利用したい旨を話すと、怪訝そうな顔で予約しているかと聞かれる。

本来は予約したほうが良かったようだ。今回は空いているので許可してくれた。

葛城山頂もガスっていて景色は見えず・・・

テント場は貸し切り。屋根付きの炊事場やグリル場もある。学校の林間学校などでも利用されそうな雰囲気だ。ウッドデッキがあったので、張らせてもらう。平らで乾いていて快適。

カレー(魚肉ソーセージ、玉ねぎ、高野豆腐)とパックご飯で夕食にする。

18~19時の間に入浴も出来るとのことでロッジに向かう。¥250でこちらも貸し切り。

浴槽はそれほど大きくないが、円形で7~8人は一度に入れそう。汗もかいたし最高に気持ちよかった。登山中、ザックと接触する背中の部分が痛かったが、肌が擦れていたようで風呂に浸かるとものすごく沁みる。

夜中、雨が降り出す。

9/25 2日目 葛城山~岩湧山

朝から雨。キャンプ場の炊事場の屋根の下で撤収。

一応山頂から景色を見てみるが、霧で何も見えず。ルート上の道にも水が流れており、川のようになっていて歩きづらい。

雨も次第に強くなる。荷物が重く、加えて背中があたって痛い。立ち止まり背中の痛さを緩和するために前かがみになるとザックに溜まった水がドボドボと流れてくる。ザックの中身が心配だ。

川のようになった登山道を進む。

林道に出てしばらく歩く。

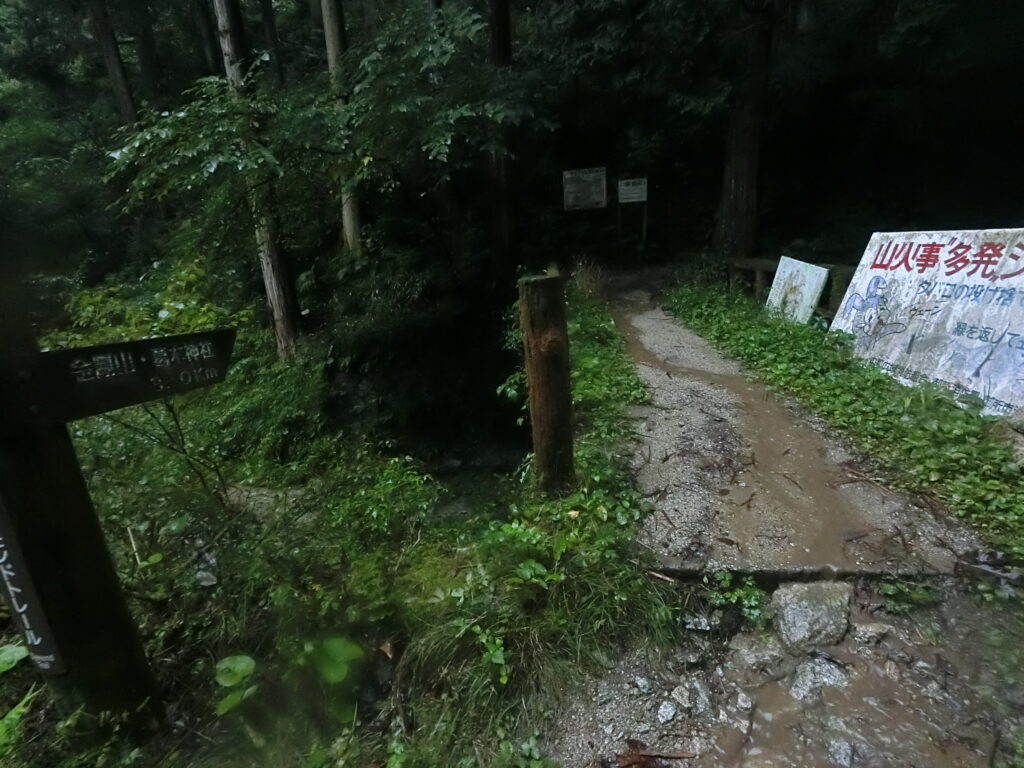

ここに入るのか?

金剛山への標識あり。

ここも道が川・・・

雨の中の一休み・・・

レインを着ているが隙間から染み入る雨や、汗蒸れで中まで濡れてしまっているようだ。

暗く、人工的な林をひたすら歩く。金剛山への参道を表す鳥居が現れた。

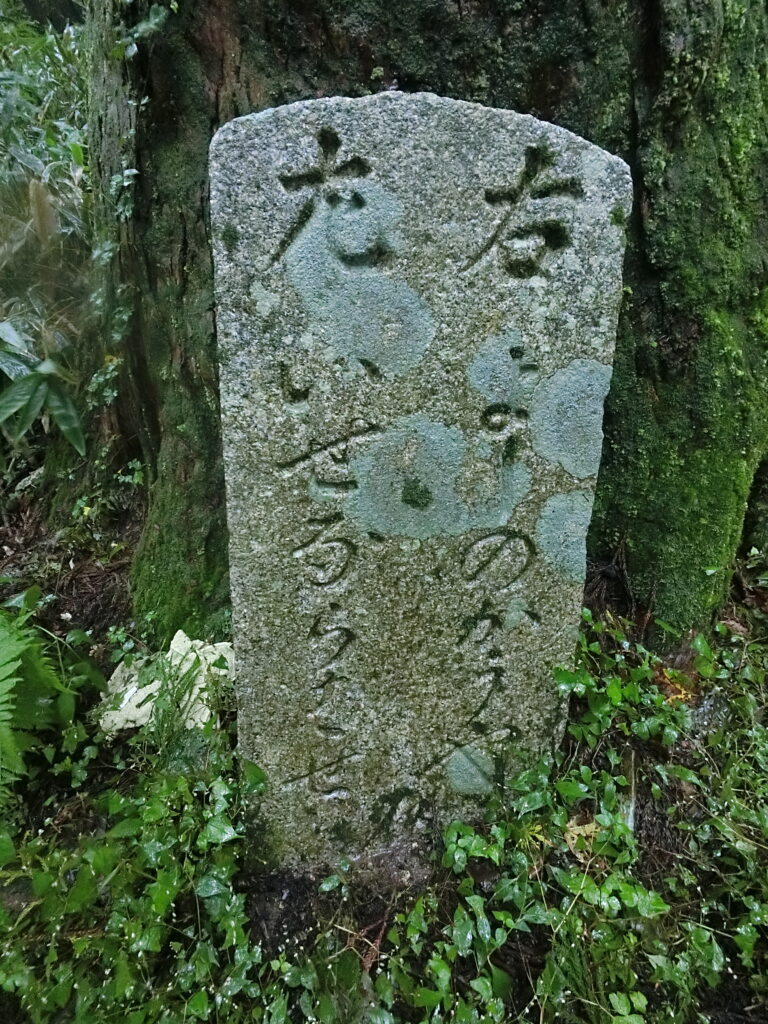

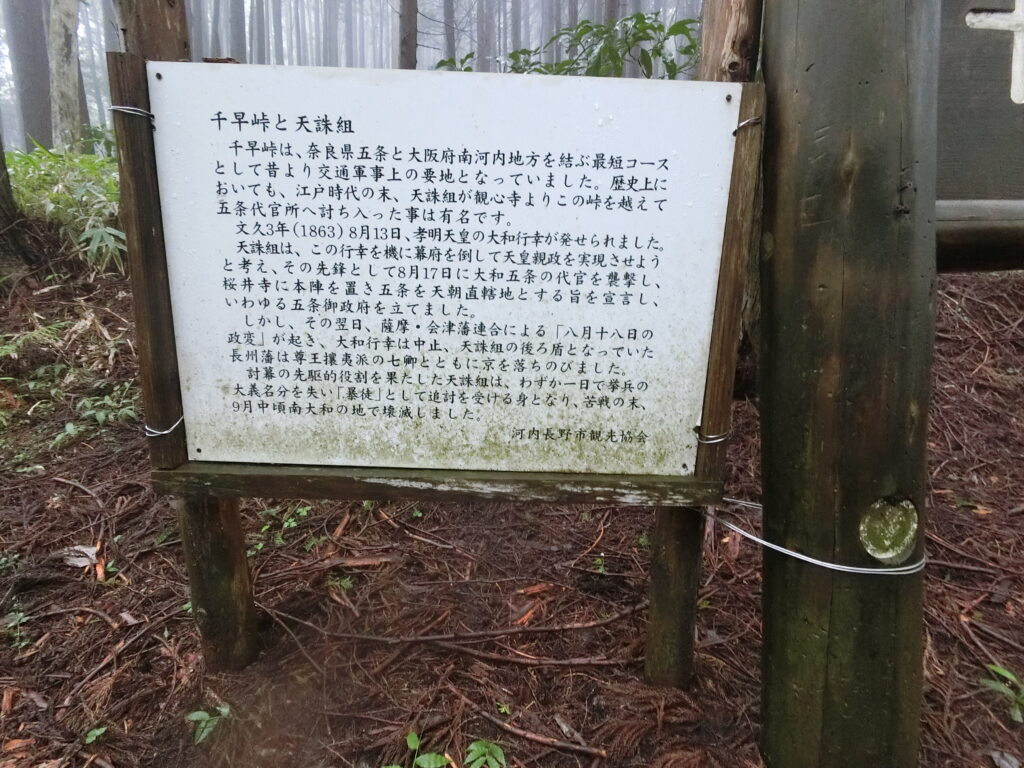

熊野古道でもよく見かけたのと同時代のものらしき標識。

「左 いせ なら はせ」「右 よしの かうや」と書いてあるらしい

金剛山はトレイルのルートではないので荷物をデポして葛木神社に向かう。

本当のピークは聖域で行けないので実質ここが山頂とのこと。

デポしたところに戻り、車も通れる広い林道を歩く。数組の人と出逢う。

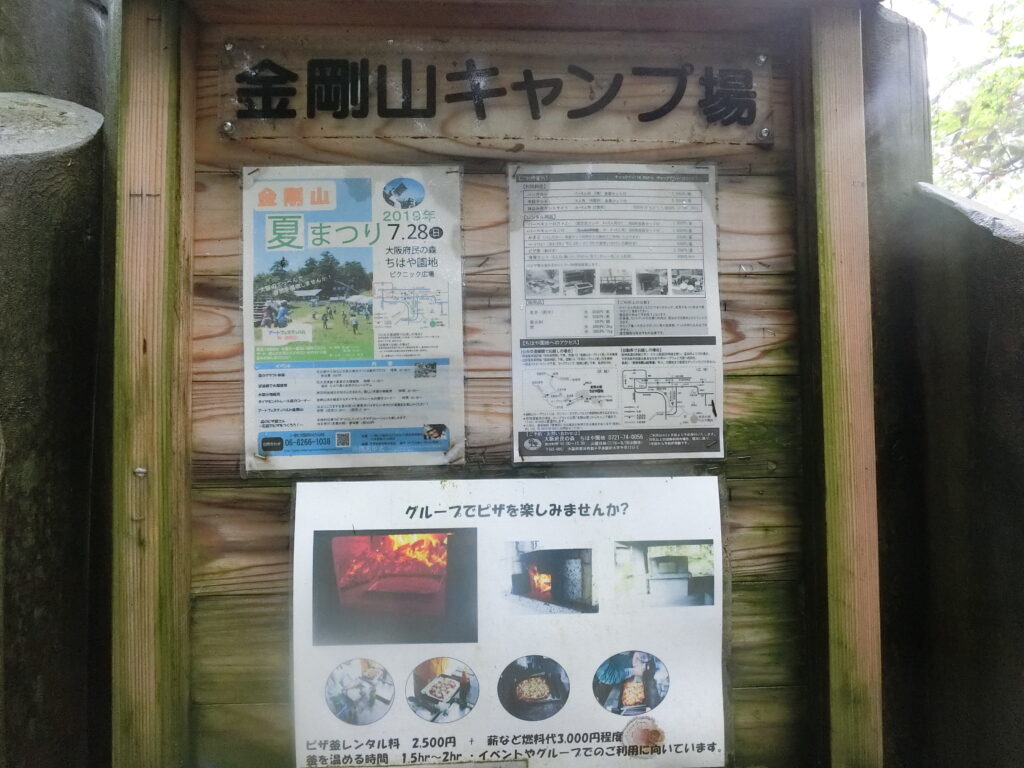

「大阪府民の森 ちはや園地」というところに出た。

林間学校とかで使われる施設なのだろうか。立派な施設が立ち並んでいる。

ログハウス風の立派なあずまやのような学習室(?)に入る。雨が避けられただけでもほっとする。しかし装備はびしょ濡れだ。行動食などを補充して一休み。

少し歩くとキャンプ場もある。ここで大阪の小学生などがキャンプするのだろう。大阪府民の憩いの森という事なのだろう。

それにしても細かなアップダウンが多く、思った以上になかなかハード。雨の土岐は地図を見る時や行動食を取る時にもいちいち手間がかかる。ラムネ、グミ、飴が簡単に食べられた口にもやさしい。

紀見峠手前で道を治していたおじいさんに挨拶すると、おじいさんは顔をあげて「今何時?」と唐突な質問。慌てて「3時半ごろ」と答えると「お昼ご飯たべなきゃ」だって(笑)

舗装路に出て紀見峠に到着。今16時過ぎている。もうすぐかとおもいきや地図を見るとあと2時間くらいある。紀見峠でテントを張れるかとも考えていたが、張れそうな所はない。先に進むしかないようだ。

幸い雨は止んだが日は傾き、薄暗い。早く張れる場所を探さなきゃと気が焦る。

岩湧山の三合目に誰かが張ったという書き込みをあてにしているが、果たしてそこが張れるような場所なのかも心配だ。

ここにきての岩湧山の登りは足に堪える。

一合目、二合目は無理、張るスペースがない。

ようやく着いた三合目。何とか張れそうだ。辺りはもう暗い。ここしかない!と設営を始めたらまた雨が降り出した。

ヘッデンをつけて設営。昨日の雨でテントは濡れていたが、その下にパッキングしていた寝袋を入れたドライバッグが締め方が甘かったらしく浸水してしまっていた。幸い圧縮袋に入れていたのでその中の寝袋は無事だった。テント内をタオルで拭き荷物を入れ、自分も中に潜り込む。今日も一日無事に寝床を確保出来たことにほっとする。

夕食はサバ水煮缶、玉ねぎ、高野豆腐、ワカメ、ヒガシマルの出汁を入れたパスタにしたがなにかごった煮パスタになってしまった。右はマッシュポテト。

9/26 3日目 岩湧山~施福寺

昨夜の幕営地。なかなか良い場所だった。

6時発 雨は上がっていた。登り基調だが歩きやすい道。

途中の水場「錦明水」で心細くなっていた水も補給できた。

九合目の気温は15℃。肌寒い。次第に森が開けて登山者にも何人か遭遇。そういえば今日は土曜日だ。

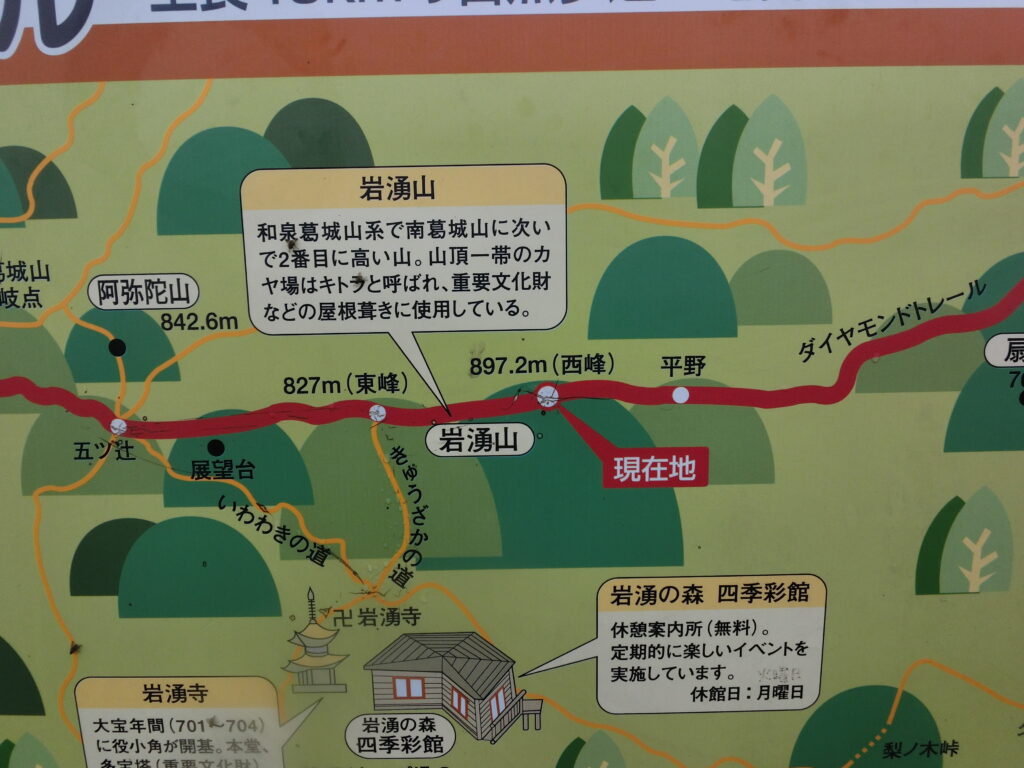

岩湧山山頂は開けていて晴れたら眺めはよさそうだ。

おっ! 看板発見。遠くまで歩いてきたもんだ。

地元の人がカヤ場として管理しているとの注意書きがある。

下山を始めたらススキの壁にふさがれた。

普段目にするよりも背丈の高い立派なススキが群生している。

下山開始。897Mという標高の割りに高い木などがなく独特な雰囲気。カヤ場として整備されているからだろうか。

薄暗い植林地帯を抜け、

明るい自然林の道を歩く。

やがて何人もの登山者とすれ違う。岩湧山に向かっているようだ。

道路に到着。

これから昇る槙尾山の麓にある湯滝は観光地らしい。お土産物や食べ物が売っているドライブインのような施設がある。

トイレのある駐車場で一服。

トイレの脇に看板を発見。

バーベキューを楽しんでいるグループもある。ここは気軽に自然と親しめる場所のようだ。

ルート通りに集落内を歩く。

正面の細い通路を抜ける。

集落から再び、山道という雰囲気になる。

「ボテ峠」

どういう由来のある名前だろう?

最後の槙尾山に向かう。途中、集落を横切ったり、再び林道に入ったりを繰り返す。

ここは山頂に近い場所のようだが、山頂はどこ? 行ったり来たりウロウロ。

ちょうどトレランをしている人がいたので聞くと、山頂は上の方にあるけど行った事がないと言っていた。どういうこと?

山頂の場所は結局良くわからず。目前にせまったトレールの終点を目指す。

おっ! ここが施福寺のようだ。

左側は「かうやさん(こうやさん)」 右側は?

「槇尾山施福寺」弘法大師空海も修行したと伝わる天台宗の名刹だそうです。

やったー!ダイトレの終点(起点)発見。

いや~疲れました。

参道を下ります。

舗装されていますが、急な下り坂で疲れた足に堪えます。

境内から参道を下山して、バスという名のワンボックスカー、路線バスを乗り継ぎ、和泉中央駅に到着。

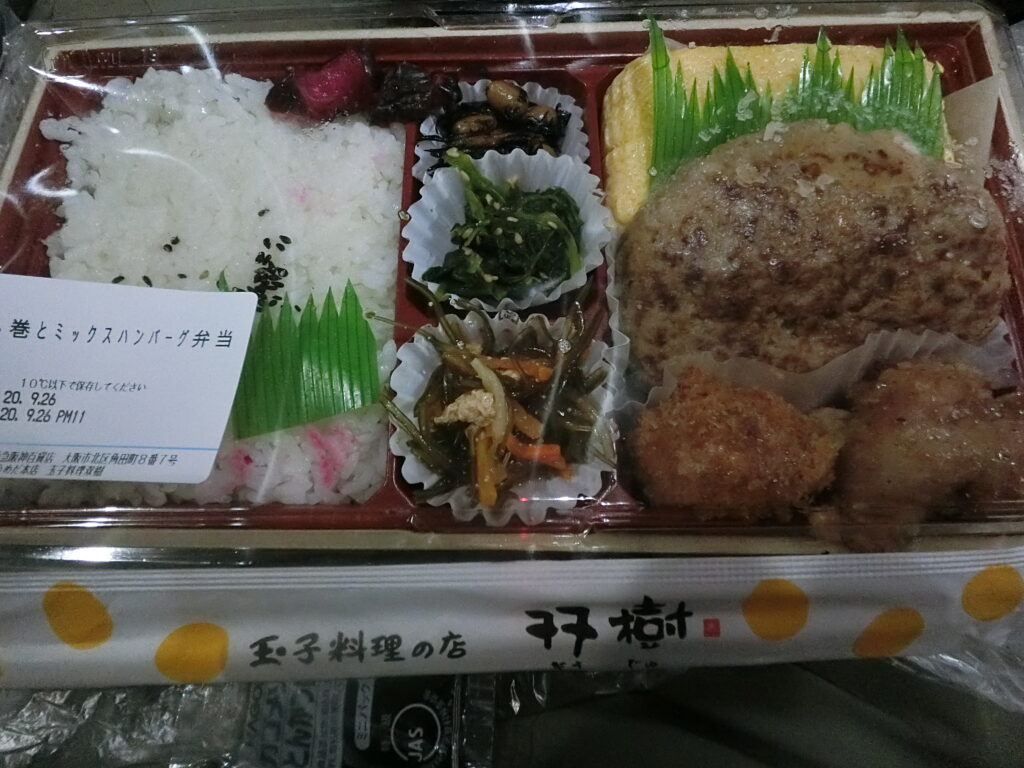

大阪駅に向かい、デパ地下でお弁当、お土産を購入。

お土産には

「551」の肉まん、シューマイ

「喜八州」のみたらし団子、おはぎ、きんつば

「御座候」 白、赤あん 計6個

大阪は何もかも美味しい。このだし巻き弁当はお気に入り。オススメです。

17:36発JR高速バスで帰宅した。

コメント