峠越え・・・・ 自転車ツーリストにとって旅情心を掻き立てる響き。

自転車キャンプを始めるようになってから、自転車雑誌のツーリングコース紹介や自転車ツーリングをしている人の書籍などをよく見るようになったが、その中で気になるのは「峠越え」に関するルート。

自分の「いつか行ってみたいルート」ストックにはそんな峠越えのルートが多くあるのだ。

今回はその中の一つが奥多摩から青梅街道を走り、峠越えして山梨県の甲府方面に抜けるルートを走ってきた。

2024/7/8 一日目 奥多摩駅~キャンプ場

朝430起床。5時過ぎに出発。

ひたち野うしく駅から常磐線で東京駅。東京駅5:31発の中央線で青梅駅。

更に青梅線に乗り換える。青梅線の車内はガラガラ。東京駅の喧騒が嘘のようだ。

周りの景色も変わり、青々とした山の合間を走ること30分程。

奥多摩駅に9:19着。

登山の格好をした人や輪行袋を担いだ人も数人見かけたが、人はまばら。

輪行袋をとき、愛車を組み立て、キャリアにパニアバッグをセット。

10時半。奥多摩駅を出発。今日の目的地は一の瀬高原キャンプ場。走行予定距離約37km。

事前情報で駅前にコンビニはなく、個人商店があることは知っていたので立ち寄ってみる。

パンやお菓子類はあったが品数は少ないので事前に用意したほうが良かったようだ。

都知事選前だったので、駅前には大きな選挙ポスター掲示板があった。

候補者に関係のないポスターが大量に貼られていると話題になっていたが、これはひどい・・・

駅から南下するとまもなく青梅街道。

左に行くと青梅方面。ハンドルを右に向けて甲府、奥多摩湖方面に進む。

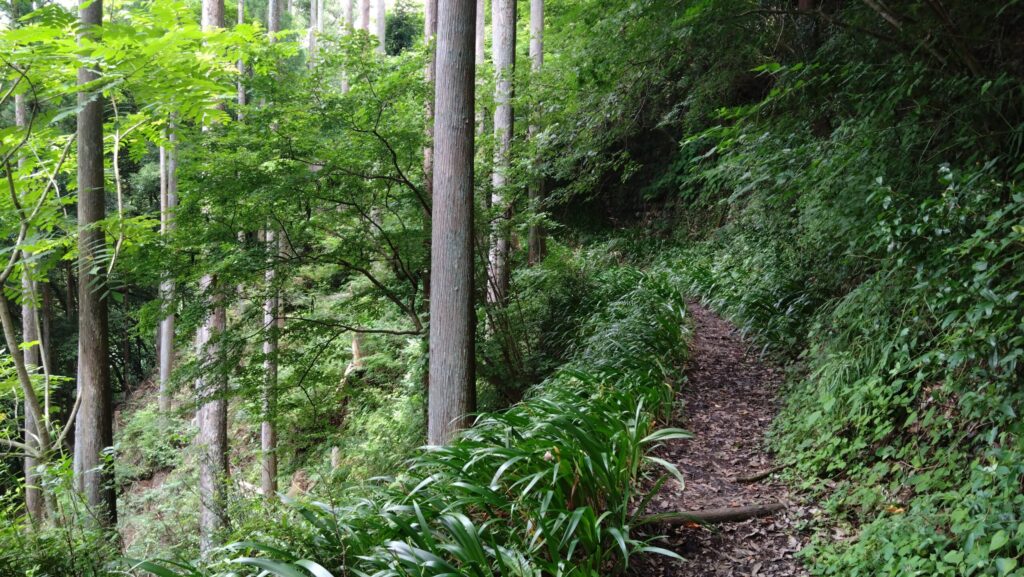

すぐに「奥多摩むかし道」に分岐が現れるのでこちらに進む。

このまま青梅街道を走るよりも昔の街道の面影が残る「むかし道」走ってみたかったのだ。

住宅街に入り、まもなく急登。斜度は20℃(印象)くらいありそうな急坂。当然押し歩き。

まもなくシングルトラックの林道になる。少し漕げるようになった。

昔の街道の名残が見られて趣深い。

道幅も広くなり走りやすくなる。

ひとしきり下ると青梅街道に合流。

標識に従い再び「むかし道」に入るが、目の前には急な階段。どうやらむかし道はこの先らしい。

パニアバッグ付きの自転車を担ぐのは厳しいと考えていたら前方の工事警備員さんが通行止めだから通れないと教えてくれた。正直ほっとした(笑)。

ここまでで思ったよりも時間がかかってしまっている。この先にもむかし道に入れる場所があるがこのまま青梅街道(国道411号)で目的地まで進もう。

車道だから断然楽チンかと思ったが細かなアップダウンが、多くキツイ。

天気は薄曇りだが気温高く蒸し暑い。汗が噴き出る。

平日だが交通量多く、また自転車も多くバンバン抜かれる。みんな早い(いや僕が遅いのか)。

トンネルもやたらと多くそれほど長くないのでライトを出すほどではないが、車が来ると緊張する。

点滅するテールランプがあったほうが良いようだ。

11時25分。ようやく奥多摩湖に到着。

奥多摩湖に沿って進む。湖の周りはキツイ登りは少ないが比較的快適に走れる道。

道中、飲食店は数店舗見かけたが、コンビニどころか個人商店もなく食べ物を買える場所がない。

山梨県。丹波山村にイン。以前に雲取山から下山した時に

奥多摩湖から離れると更に民家もなくなり山間部に入る。

長い上り坂が増え、斜度もきつくなる。

前方に見えるカーブの先にはフラットな道が待っている!もしかしたら下りになるかも・・・

というかすかな希望で奮い立たせて、ギアを最小にして漕ぎ続ける。

しかし、行けども行けども登り坂ばかり、絶望してペダルを漕ぐ脚が止まる。休憩しよう・・・

13時半頃。バテバテになり道の駅たばやまに到着。

距離的にはここまででやっと半分超えた。しかしこんなに時間がかかるとは思わなかった。

休憩しすぎたかな。

まだ先は長い。到着は何時になるんだろう。と不安になる。

むかし道に行っている場合じゃあなかったな。

弁当などが買えるか期待したが何もなく蒸し饅頭を一個購入。

買った冷たい緑茶との組み合わせが美味く一気に飲み食いする。

少し熱中症気味かもしれない。

丹波山村の中心街(?)。この暑さのせいか、外を歩いている人もおらず静かな雰囲気。

山に囲まれた丹波山村の家並み。

この辺りにもキャンプ場が数件あり。パン屋や旅館もあるようだ。

ここからも断続的なダラダラ登りが連続、体力が消耗する。

道は丹波川沿いを続いている。川が近くになると流れ込む支流も近くに見ることができる。

水はきれいで渓相も美しい。水に浸かり渓流魚と戯れることを想像するだけでも涼を感じる。

すでに2時半過ぎ。当初の目論見では15時頃にはキャンプ場に到着している予定だったが、まだまだ先は長そう。こうなったらキャンプ場に向かわずにどこかの河原か、空き地で幕営しようかという考えがずっと頭の片隅にあり、辺りの地形を気にしながらペダルを漕ぐ。

次第に峠道の様相になり急カーブが増え、斜度もキツイ。

ようやく甲府市に入る。

15時。ようやく分岐の一ノ瀬林道への入口が見えた。

看板とキャンプ場HPコメントに不一致あり迷ったが、HPコメントを信じてこのまま進む。

道は全て舗装されており走りやすい。しかしほぼ登りの道。きつい。

左側に建物が見えてきて、もう少しだと思った頃に臀部に痙攣、自転車から降りて収まるまで待つ。

更に膝の内側に痛みがでてきてペダルを漕げないどころか、自転車から降りて立っているのも辛いくらいの痛みが頻発するようになってきた。

傷みが収まってもペダルを漕ぐとすぐに傷みが出てくる。

最後にはほぼ押してキャンプ場に到着。

敷地は広く、勾配もある。場内には川も流れている。しかしテントも人の気配もない。

受付にいくが留守中。但し書きには16:30に戻るとあるが、すでに16:30。

こうなったら先に設営させてもらおう。

川が近くにあり、あまり薄暗くない場所に決める。

アライテント「SLソロ」はじめての設営。

メーカー公式重量はテント(本体、フライシート、ポール)900g、アンダーシート150gとダブルウォールテントとして最軽量クラスのテント。

以前は同じアライテントのエアライズを長年使用していたが、本体だけで500gほど軽量化されていてあまりの軽さに驚いた。

また組み立ても簡単で、説明書がなくても簡単に設営できた(エアライズと同じ方法だし)。

半面、生地の薄さによる耐久性への心配やメッシュ部分が極端に小さくなっていることなどのデメリットは感じられたが、この圧倒的な軽量化は大きなメリット。

極薄素材の為、グラウンドシートの下に敷くアンダーシートが標準装備。生地の薄さによる不安はこれで随分と解消されそうだ。

同様に今回新調したNEMOのエアマット「TENSOR TRAIL」も初使用。

今まではインフレータブルマット中心に直近まではサーマレストの40thアニバーサリーモデルを使用していたが、壊れてしまった(10年以上使用!)ので今回買い換えたのだ。

NEMOのマットは初めてだし、エアマットは30数年振りの使用だったので少しとまどう。

エアマットは空気を入れるのが大変だったというイメージだが(昔は口で入れていた)、専用のポンプサックを使用して簡単に早く空気を入れられ、しかも厚さも以前のインフレータブルマットの倍以上ある。寝心地良さそう。

ビールを冷やし、夕食準備。パスタだがソースを忘れる。おつまみに持ってきたサバオイル缶を代用して、なんとか夕食が出来た。ビールが美味い。

18時に再度受付。1000円支払う。夕食を食べ終え焼酎水割りをちびちび。

気温は20度ほど。丁度よい。半袖の上に長そで、パタベスト、モンベル4番寝袋で不可欠なし。

2024/7/9 二日目

夜中、テントのそばで落ち葉を踏みしめる音が聞こえて、鹿?と思ったが鳴き声はせず。

いったい何者だったのだろう。

寝心地は良いがあまり眠れず。いつものように足が攣って外に飛び出したりした。

430起床。棒ラーメンを食べる。

支度をして目の前の一之瀬川を少し上流に進み釣りをする。

テンカラを2時間余振る。ヤマメとイワナ1尾ずつ連れた。

釣れた魚はリリース。アタリはまあまああり。魚はいるようだ。

7時半頃納竿。

テント場に戻り撤収作業。

テントを収納、その他諸々を片付けてから、そのままにしておいたアンダーシートに腰をおろして一休み。お湯を沸かしコーヒーをいれ甘いパンを食べる。

アンダーシートの存在は荷物の片付けやテントの汚れ防止に役立ち便利だ。

いつものようにパニアバッグに収納して自転車にセッティング。水もたっぷり汲んでおいた。

8:50出発。キャンプ場の出入り口。

場内は樹々が多くて分からなかったが、曇り空。昨日よりは少し涼しいかも。

林道はほぼ下り。速度を上げて走っていたらカーブの先の道路上にのんびり座り込んでる子鹿に遭遇。

こちらも驚いたが、小鹿も慌てて脚をバタバタしながら森の中に走って逃げて行った。

林道を快調に走っていると道路脇に駐車している車を何台か見かけた。場所や車の雰囲気からおそらく釣り人だろう。

昨日はあれだけ苦労した林道もあっというまに青梅街道に合流。昨日は約90分かかって上った道も下りはたった約25分。

しかしここからの青梅街道はひたすら登り。一旦下った後だと余計にきつく感じる。

あのカーブの先は下りかとかすかな期待をしながらペダルを踏み続ける。

しかし下りはなく先に見えるは登りばかり。絶望してペダルを止め一息入れる。時折ダンシングもしながら何とか少しづつ高度を上げる。

道はオートバイ率高めで、何もなさそうな山間地にしては交通量多い。往復している車やオートバイも多数見かけた。

店などがほとんどなく食料や飲み物の補給には注意が必要。その分景色はきれい。

「東京水道水源林」の標石。

奥多摩町から山梨県丹波山村、甲州市と多摩川流域の広い地域にまたがっているこのエリアがが東京都の水源となっているらしい。

あっ!もしかして登りの終点か?

やったー!柳沢峠に到着~!

茶屋があるが、なにか人の気配も感じられず閉鎖的な雰囲気で入りづらい。

敷地内から富士山が見える。

少し坂を下ると標識があった。

少し下るとよく見え、また更に下ると展望場所もある。

しかし前方に富士山を見ながら、開放感のある爽快なワインディングロードだ。バイクツーリングが多いのもうなづける。

道はひたすら急な下り、コーナーも多く、高架橋も頻繁に現れ高度感が感じられる。スピードを抑制しないと橋から下に墜落しそうな感覚があり恐怖も感じる。

スピードが出るので速度調整とコーナリング、背後からのバイク、車の追い抜きに神経を使う。ドロップポジションが続くので肩周り、腕、ブレーキを握る指が疲労する。

大菩薩峠への分岐が現れた。ここは大菩薩嶺の定番登山ルートにつながる峠。

標高2057mの大菩薩嶺は百名山で絶景でも有名なところだが、行く機会がなく登ったことはない。

民家も目立ち始め山間地を抜けたようだ。眼下には塩山市の街並みも見える。

下っていくと桃の直売所が目立ち始めた。

お土産に購入しようかと思いながら進むと1軒の店が目に止まった。

家の軒先で営業しているようだ。まず家周りがきれい。そして店の人が感じ良い。40代と思しき品の良さそうな人と20代後半くらいの活動的な人、両方ともなかなかの美人だ。姉妹にしては年が離れているかな。「試食もありますよ」と言われて見ると桃丸ごと1個食べていいらしい。なんて良い店を見つけたものだ。先客は購入して郵送を依頼していた。試食をしたあと黄金桃を購入。箱に入った桃はザックに入れ、代わりに出した荷物をパニアバッグに入れようとしたら自転車を持ってますねと手伝ってくれた。しかもプラムも5.6個をおまけしてくれた。

「どこまでですか」 と聞かれたので「しおやま駅までです」と答えると一瞬間があって

「えんざん駅ですね」と優しく訂正された。今までずうっと「しおやま」だと思っていた。

恥ずかしい・・・

そして気をつけて帰ってくださいね。と最後も気遣ってくれた。何か温かい気持ちになる。

いい気持で下っていくと雨が降ってきた。

塩山駅には12:45くらいに到着。雨は止んだようだ。

しかしロータリーを駅に向かって歩いていくとまた雨が降ってきた。

と思ったらミストシャワーが設置してあり、そこから多量の霧雨が放水されていた。

甲府市に近い塩山市もやはり暑い場所なのだろう。

駅の脇に自転車を置いて分解、輪行袋にセット。

13:37発新宿行の特急かいじに乗りこむ。

コメント